予防接種

予防接種ご案内

予防接種には市区町村が主体となって実施する「定期接種(定期予防接種)」と希望者が各々受ける「任意接種(任意予防接種)」があります。

定期接種は公費ですが(一部で自己負担もあります)、任意接種は自費(一部助成もあります)となります。

当クリニックは任意接種のほか、定期接種も実施しています。

当クリニックの定期接種の内容や対象患者様につきましては変動することがあるため、下記の千葉県医師会の定期予防接種の相互乗り入れの協力医療機関名簿webサイト↓から「佐倉内科・呼吸器クリニック」の欄をご確認ください。

https://www.chiba.med.or.jp/personnel/vaccination/list_r06.html

また市区町村が実施する定期接種の種類・補助対象者・自己負担金についても変動があり、お住まいの市区町村毎で異なるため、お住まいの各市区町村にご確認よろしくお願いいたします。

佐倉市在住の方は下記の佐倉市の予防接種webサイト↓をご覧ください。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kenkosuishinka/gyomuannai/2/161/index.html

その他の予防接種に関するご不明点は当クリニックの受診時にご相談もしくはお電話でお問合せお願いいたします。

予防接種受診方法

ワクチンの準備をする必要があるため、原則予防接種希望日の1週間前までにWEB予約もしくは受診時にご予約をお願いします。

予約日に来院されなかったり、当日前日にキャンセルされた場合には、次回以降の予防接種をお断りすることがございます。貴重なワクチンを廃棄しなければならなくなるため、ご理解よろしくお願いいたします。

当クリニックでは18歳未満の方の予防接種は任意接種のみ受け付けており、保護者(父・母・または養育者)の同伴をお願いしています。保護者の同伴ができない場合には、下記委任状を記載して持参し、ご親族の代理人の同伴がございましたら予防接種が可能です。

必ずワクチンのご予約時には、当クリニックの各ワクチンの下記説明と料金表をご覧ください。

予防接種当日には本人確認書類(マイナ保険証/健康保険証/資格確認書)・薬手帳(お持ちの方)・予診票(お持ちの方)・診察券(お持ちの方)・自己負担金をご持参ください。

料金表

| ワクチン種類 | 1回接種あたりの料金(税込)/備考 | インフルエンザワクチン | 自費3850円 ※佐倉市定期接種自己負担…1800円 |

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン | 自費16500円 ※佐倉市定期接種自己負担…11800円 |

肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 自費8800円 ※佐倉市定期接種自己負担3000円 ※65歳以上対象 ※キャップバックスワクチンは自費14400円となります。 |

肺炎球菌ワクチン(プレベナー) | 自費11000円 ※65歳以上対象 ※キャップバックスワクチンは自費14400円となります。 |

肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス) | 自費11000円 ※65歳以上対象 ※キャップバックスワクチンは自費14400円となります。 |

帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 定期接種非対象者(自費)…22000円/回 ※50歳以上もしくは18歳以上で帯状疱疹罹患のリスクのある患者様が対象となります。 定期接種対象者自己負担あり…10000円 任意接種対象者(自費)…22000円/回 ※対象者は1回あたり5000円を上限に償還払いできます。 ビケン生ワクチン(自費)…8800円 |

RSウイルスワクチン(アレックスビー) | 自費26400円 ※60歳以上対象 |

A型肝炎ワクチン | 自費9350円 | B型肝炎ワクチン | 自費6050円 | 破傷風トキソイド | 自費4400円 ※現在破傷風トキソイドは供給停止中のため投与できません。 |

おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン | 自費6600円 | MR(麻疹風疹混合)ワクチン | 自費11000円 |

|---|

上記に記載した以外の予防接種をご希望の患者様は当クリニックを受診した際にご相談ください。

予防接種の投与につきましては診察料・手技料など別途の追加費用はなく、上記金額が総額表示となります。ただし血液検査で抗体価の測定をする際には別途料金がかかります。

- ※おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン・MR(麻疹風疹混合)ワクチンは生ワクチンのため妊娠中は接種不可であり、接種後2ヶ月は避妊をお願いします。

- ※生ワクチンを投与してから次に生ワクチンを投与するまでは27日以上の間隔を空けなければならないのでご注意ください。

- ※当クリニックでは2種類以上の予防接種の同日投与は行なっていません。

インフルエンザワクチン

- ・インフルエンザの発症予防と発症後の症状緩和効果があり、インフルエンザによる重症化や死亡を抑える効果があります。また、インフルエンザ後に発症する細菌性肺炎を予防する効果もあります。

- ・インフルエンザワクチンの予防効果は接種2週後~5ヶ月程度とされています。

- ・日本では例年12月~3月頃に流行し、1月~2月頃に流行のピークを迎えるため、流行の始まる10月下旬頃からの接種を推奨いたします。

- ・インフルエンザワクチン自体は生後6ヶ月以上の患者様で投与可能ですが、当クリニックでは原則10歳以上を対象とさせていただきます。

- ・13歳未満の方は2~4週間あけて2回接種、13歳以上の方は1回接種いたします。

- ・下記に添付したPDFファイルのインフルエンザワクチン予診票を開いていただき、注意事項と予診票内容をご確認ください。予診票を印刷後ご記載いただき、予診票を持参していただけるとスムーズなご案内が可能です。受付にて予診票をお渡しすることも可能です。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン

- ・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は2019年に始まり、多くの人々を死に至らしめた感染症です。現在では5類感染症となり、ニュースになることも少なくなった感染症ですが、未だに多くの方が新型コロナウイルス感染症で亡くなっています。

- ・新型コロナウイルスワクチンの重症化予防効果は約6ヶ月以上、死亡の予防効果は約10ヶ月以上持続するなどと様々な報告がありますが、それでも1年程度しか効果は持続しません。そのため、1年以上新型コロナウイルスワクチンの接種をしていない65歳以上の方・基礎疾患がある方には新型コロナウイルスワクチンの接種を推奨いたします。

- ・新型コロナウイルスワクチンの種類に関しては流行状況によって検討いたしますので、料金表の備考欄をご確認または受診日にご相談ください。

肺炎球菌ワクチン

- ・肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染をし、肺炎・中耳炎・副鼻腔炎・敗血症などの重篤な感染症を引き起こすことがあります。そのため、高齢者・脾臓摘出後・鎌状赤血球疾患・心慢性疾患・呼吸器慢性疾患・腎不全・肝機能障害・糖尿病の患者様は肺炎球菌ワクチンの接種をお勧めいたします。

- ・肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、現在高齢者の方に流通している肺炎球菌ワクチンはニューモバックスNP(PPSV23)・プレベナー20(PCV20)・バクニュバンス(PCV15)の3種類あります。

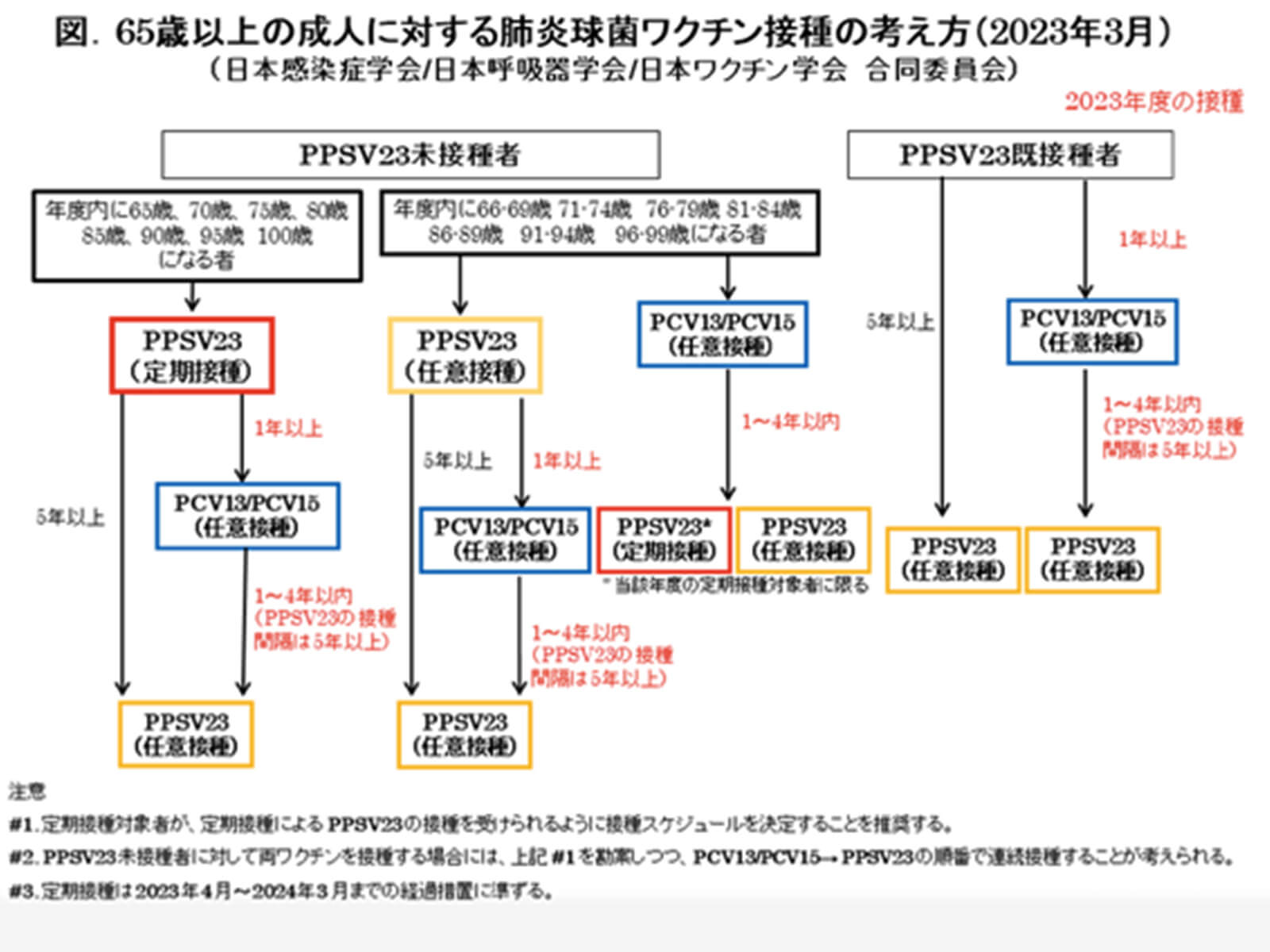

- ・肺炎球菌ワクチン投与のスケジュールは日本感染症学会/日本呼吸器学会/日本ワクチン学会合同委員会の「65歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方(下図↓)」を参考にすることをお勧めいたします。患者様ご自身で予防接種のスケジュールに悩む場合には、外来受診時にご相談していただければワクチン接種のスケジュールを管理させていただきます。

帯状疱疹ワクチン

- ・帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスに初感染後、生涯にわたって神経に潜伏感染しているウイルスが加齢・疲労・免疫抑制状態などの免疫力低下によって再活性化することで発症します。

- ・帯状疱疹の代表的な合併症である帯状疱疹後神経痛は、皮膚病変が治癒した後に残存する神経障害性の疼痛であり、皮疹消失後3か月以上にわたって疼痛が持続することがあります。

- ・帯状疱疹は50歳代以降で罹患率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症するとされているため、50歳以上の方に投与を推奨しています。

- ・帯状疱疹ワクチンには2種類あり、従来使用されていた乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)とシングリックス(不活化ワクチン)があります。

- ・シングリックスの方が、従来の生ワクチンよりも高価ですが、有効性や効果の持続期間において優れており、当クリニックではシングリックスの投与をしております。

- ・50歳以上の方に1回0.5mlを通常2ヶ月以上の間隔をあけて2回投与(筋肉内注射)します。2回目の投与は1回目の投与から遅くとも6ヶ月以内に再投与します。

- ・有効期間は約10年とされています。

- ・定期接種による助成もございます。

RSウイルスワクチン

- ・RSウイルス感染症は多くの成人において、発熱・鼻水・咳などの症状を呈しても数日で回復しますが、一部の方には気管支炎・肺炎を発症させることがあります。またRSウイルス感染によって、喘息・COPDなどの呼吸器疾患や心疾患が増悪することで入院や死亡の原因となることもあります。

- ・アレックスビーという不活化ワクチンはRSウイルス感染症の発症・重症化・入院のリスクを約70~80%抑えることができ、1回の投与で1年以上効果が持続します。

- ・当クリニックでは60歳以上の方を対象とし、アレックスビーの投与(1回0.5mlの筋肉内注射/自費の予防接種)を行っております。

A型肝炎ワクチン

- ・A型肝炎はA型肝炎ウイルスによる感染症であり、感染症法では4類感染症に分類されています。2~7週間の潜伏期間の後に、発熱・倦怠感・食欲不振・嘔気・嘔吐などを発症し、数日後には黄疸が出現することがあります。慢性化することもあります。

- ・感染経路はヒトからヒトへの直接的な接触(糞口感染)または汚染された食品や水の摂取であり、冷凍してもウイルスは不活化されず、氷や冷凍食品を介して感染する可能性があります。また性交渉によって感染することもあります。

- ・A型肝炎には有効な治療薬がないですが、A型肝炎ワクチンで予防して重症化を抑えることができます。A型肝炎ワクチンの接種は、衛生状態が悪く飲料水の管理が悪い国へ渡航する方にお勧めします。

- ・A型肝炎ワクチン(エイムゲン)1回0.5mlを2~4週間隔で2回筋肉内または皮下注射をし、初回接種後6ヶ月を経過した後に0.5ml、合計3回投与すると5年間は有効とされています。

B型肝炎ワクチン

- ・B型肝炎ウイルスはB型肝炎に感染している人の血液など体液を介して感染し、急激な肝障害をきたす急性肝炎や数年かけて肝硬変や肝細胞癌を起こす慢性肝炎を発症します。

- ・年齢とともに徐々に抗体価が下がっていくと感染しやすくなるため、血液検査で抗体価が低下していればワクチンの接種が必要となります。

- ・B型肝炎ワクチンは中南米・アフリカ・アジアに渡航される方や医療従事者の方にお勧めしております。

- ・通常1回0.5mlを初回・初回から1ヶ月後・初回から5~6ヶ月後に合計3回皮下注射もしくは筋肉内注射をします。

破傷風トキソイド

- ・破傷風は主に傷口から破傷風菌が侵入して感染し、神経障害を発症することで死亡することもある病気です。

- ・破傷風菌は世界中の多くの土やほこりに存在するため、傷口が土などに接触する機会の多い方(農作業者・土木建築者など)が破傷風発症のリスクとなります。

- ・1968年以降に生まれた方は小児期の定期接種に破傷風トキソイドが含まれているため、以下のように生まれた年代によって破傷風トキソイドの投与方法が異なります。

1967年以前に生まれた方

破傷風トキソイドの接種歴がない年代のため、通常1回0.5mlを初回・初回から3~8週後・初回から6~12ヶ月後と合計3回皮下注射もしくは筋肉内注射をし、その後破傷風のリスクが高い場合は10年毎の1回(0.5ml)接種を推奨します。

1968年以降に生まれた方

破傷風トキソイドの接種歴があるため、破傷風のリスクが高い場合に、破傷風トキソイド定期接種の10年後から10年毎に1回(0.5ml)接種を推奨します。

おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン

- ・おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)はムンプスウイルス感染によって耳下腺が腫脹し、髄膜炎・脳炎・膵炎・難聴などの重篤な合併症を引き起こすこともある感染症です。

- ・小児の発症が多いですが成人でも発症することがあり、発症した場合には小児よりも成人の方が重症化しやすいとされています。

- ・おたふくかぜは有効な治療薬はなく、対症療法をするしかありませんが、ワクチンで発症や重症化を予防することができます。

- ・おたふくかぜワクチンの1回接種(0.5ml皮下注射)の有効率は約64%、2回接種(0.5ml皮下注射)で約88%という報告もあります。

- ・成人の方に対しては、今までにおたふくかぜワクチンの接種をうけていない方やおたふくかぜに感染したことのない方に投与をお勧めしています。

- ・おたふくかぜワクチンは生ワクチンのため、ワクチン接種後2ヶ月は避妊が必要で妊娠中の投与もできません。当クリニックではおたふくかぜに対して十分な免疫力があるか抗体価の測定も行っていますのでまずはお気軽にご相談ください。

MR(麻疹風疹混合)ワクチン

- ・麻疹は空気感染をする非常に感染力の高い感染症であり、発熱・咳・発疹などの症状を呈する他、脳炎や肺炎などの合併症をきたして死亡することもあります。

- ・風疹は飛沫感染をし、成人で発症した場合には小児よりも重症化することがあります。また風疹に対する免疫が不十分な妊婦の方が妊娠20週頃までに風疹ウイルスに感染すると、先天性風疹症候群(先天性心疾患・難聴・白内障)の子供を出生する確率が高くなります。

- ・麻疹と風疹のいずれの感染症も対症療法以外に有効な治療はないですが、ワクチンで発症や重症化を予防することができます。

- ・MR(麻疹風疹混合)ワクチンは麻疹と風疹のワクチンを同時に接種することが可能であり、1回接種(0.5ml皮下注射)でも約95%程度の方が免疫を獲得できます。さらに免疫力の効果を期待したい場合には4週間程度あけて投与することが可能です。

- ・麻疹と風疹はいずれも近年増加している感染症です。特にこれから妊娠を予定されている女性には胎児の先天性風疹症候群の発症を予防するため、MRワクチンの接種をお勧めしております。なおMRワクチンは生ワクチンのため、ワクチン接種後2ヶ月は避妊が必要で妊娠中の投与もできません。当クリニックでは麻疹・風疹に対して十分な免疫力があるか抗体価の測定も行っていますのでまずはお気軽にご相談ください。